Au centre commercial de Tapoo City, à Suva (Fidji), le Père Noël a enfilé son manteau et ses gants pour accueillir les visiteurs (il est en photo dans le Fiji Sun)... Comme tous les ans, Noël donne lieu dans les îles du Pacifique à des scènes assez surpenantes, où l'on voit surgir des rennes et des traineaux sur fond de cocotiers, tandis que le Père Noël semble à peine se remettre du décalage horaire après un vol très long courrier. Certes, depuis les premières missions du 19ème siècle, le christianisme est bien devenu une religion d'Océanie, un élément central de l'identité océanienne telle que la définissent aujourd'hui les Océaniens. Et les représentations de Jésus et de la sainte famille leur attribuent souvent des traits océaniens. Mais l'imaginaire de Noël, avec ses sapins (on en trouve sur les hauteurs de certaines îles de Polynésie française, notamment, où ils ont été plantés pour freiner l'érosion mais provoquent aussi une acidification des sols), ses guirlandes et son Père Noël, garde un air d'exotisme irréductible.

Au centre commercial de Tapoo City, à Suva (Fidji), le Père Noël a enfilé son manteau et ses gants pour accueillir les visiteurs (il est en photo dans le Fiji Sun)... Comme tous les ans, Noël donne lieu dans les îles du Pacifique à des scènes assez surpenantes, où l'on voit surgir des rennes et des traineaux sur fond de cocotiers, tandis que le Père Noël semble à peine se remettre du décalage horaire après un vol très long courrier. Certes, depuis les premières missions du 19ème siècle, le christianisme est bien devenu une religion d'Océanie, un élément central de l'identité océanienne telle que la définissent aujourd'hui les Océaniens. Et les représentations de Jésus et de la sainte famille leur attribuent souvent des traits océaniens. Mais l'imaginaire de Noël, avec ses sapins (on en trouve sur les hauteurs de certaines îles de Polynésie française, notamment, où ils ont été plantés pour freiner l'érosion mais provoquent aussi une acidification des sols), ses guirlandes et son Père Noël, garde un air d'exotisme irréductible.

Noël est aussi une fête de famille, l'occasion de retrouver les membres de la famille éparpillée par les migrations internationales ou de donner quelques coups de téléphone en Australie, en Nouvelle-Zélande ou aux Etats-Unis, où se concentrent les plus importantes communautés de Pacific Peoples, migrants majoritairement originaires de Samoa, Tonga et des îles Cook. Sur le site de Tonga News, Lopeti Senituli imagine ainsi un dialogue entre une mère tongienne et son fils installé en Nouvelle-Zélande, qui rappelle l'humour des Petits Contes du Pacifique du Tongien Epeli Hau'ofa: il y est notamment question de Hastings (Hawke's Bay, au nord d'Auckland), où les travailleurs tongiens se retrouvent chaque année pour participer à la cueillette des pommes, et de la collecte annuelle de l'église de village à Tonga, des collectes auxquelles les migrants contribuent très largement.

Noël est aussi une fête de famille, l'occasion de retrouver les membres de la famille éparpillée par les migrations internationales ou de donner quelques coups de téléphone en Australie, en Nouvelle-Zélande ou aux Etats-Unis, où se concentrent les plus importantes communautés de Pacific Peoples, migrants majoritairement originaires de Samoa, Tonga et des îles Cook. Sur le site de Tonga News, Lopeti Senituli imagine ainsi un dialogue entre une mère tongienne et son fils installé en Nouvelle-Zélande, qui rappelle l'humour des Petits Contes du Pacifique du Tongien Epeli Hau'ofa: il y est notamment question de Hastings (Hawke's Bay, au nord d'Auckland), où les travailleurs tongiens se retrouvent chaque année pour participer à la cueillette des pommes, et de la collecte annuelle de l'église de village à Tonga, des collectes auxquelles les migrants contribuent très largement.

- "Combien le village a-t-il récolté d'argent?" demande le fils, qui a envoyé 3000$.

- "En tout, nous avons eu 65,000$", répond la mère.

- "Et quel était le montant fixé comme objectif ?"

- "Le village devait atteindre 35,000$. Est-ce que ce n'est pas magnifique! Nous avons récolté partiquement le double de ce qu'on nous demandait ! N'est-ce pas magnifique ! Comme les gens aiment Dieu !"

Et comme le fils s'étonne de l'écart entre la somme fixée et les montants récoltés, il s'attire les remontrances d'une mère, qui contrairement à ces enfants exilés, reste attachée à la vie d'église traditionnelle et aux logiques de surenchère que l'on retrouve lors des collectes de la plupart des églises protestantes du Pacifique (voir notamment l'article de G. Malogne-Fer sur la collecte du mê en Polynésie française):

- "Quoi ? Que dis-tu? Comment oses-tu? Ferme-là ou je vais venir jusqu'à Hastings pour te clouer le bec! (...) As-tu oublié que ton père est mort en servant l'église! Qu'il a travaillé pendant trente ans de sa vie comme chef des diacres de l'église de notre village pour vous assurer, à toi et à tes frères et soeurs, toutes les bénédictions de Dieu! As-tu oublié tout ça! Et maintenant que tu es un grand monsieur, tu commences à critiquer l'église?"

Les îles anglophones du Pacifique ont repris la tradition des "Christmas Carols", ces chants de Noël que l'on chante à l'église mais aussi dans les rues, de porte à porte. A Rarotonga (îles Cook), une chorale rend visite aux malades de l'hôpital:

En Australie comme en Nouvelle-Zélande (où le christianisme a nettement décliné chez les descendants de migrants européens au cours des dernières décennies), les Pacific Peoples constituent aujourd'hui une grande partie des forces vives de beaucoup d'églises protestantes. "Les traditions samoanes font chanter la communauté d'église", écrit ainsi le Canberra Times (Australie) qui a rendu visite à un groupe de jeunes samoans méthodiste occupés à répéter des chants de Noël:

A Salt Lake City, aux Etats-Unis (Deseret News), une chorale de Noël samoane accueille la princesse Salote Mafile'o Pilolevu Tuita, soeur du roi de Tonga Tupou V, en visite dans cette capitale mondiale de l'église (mormone) de Jésus-Christ des saints des derniers jours (Tonga est le pays au monde qui compte la plus forte proportion de Mormons, près de 15% de la population).

A Salt Lake City, aux Etats-Unis (Deseret News), une chorale de Noël samoane accueille la princesse Salote Mafile'o Pilolevu Tuita, soeur du roi de Tonga Tupou V, en visite dans cette capitale mondiale de l'église (mormone) de Jésus-Christ des saints des derniers jours (Tonga est le pays au monde qui compte la plus forte proportion de Mormons, près de 15% de la population).

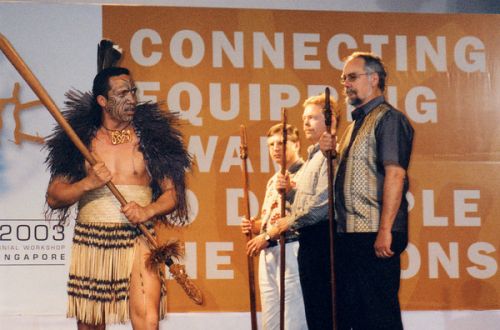

Tandis qu'en Nouvelle-Zélande, dans une société qui - du fait des migrations internationales - conjugue aujourd'hui un biculturalisme officiel (entre Maori autochtones et Pakeha, descendants des migrants européens) et un multiculturalisme de fait, avec une diversité culturelle et religieuse croissante, le East & Bays Courier d'Auckland s'intéresse au Noël des "multi-ethnic families", les familles multiculturelles.

Et pour finir ce voyage de Noël dans les îles du Pacifique, voici la version hawaiienne d'un des chants de Noël les plus chantés dans le monde, sur fond de paysages hawaiiens:

Bonne année 2012, et à bientôt !

Illustrations: couverture d'une compilation 2007 de chants hawaiiens de Noël; Père Noël hawaiien (Amazon); La Princesse Salote Mafile'o (Ian Stehbens sur panoramio.com).

Le samedi 6 août 2011, quatre jeunes Kanaks sont morts sur l’île de Maré (Nouvelle-Calédonie) à la suite d’affrontements entre un collectif d’usagers d’Air Calédonie (Aircal) qui bloquait l’aéroport local et des habitants du district de Guahma venus les déloger. Dans un premier temps, les médias ont évoqué les tensions nées de ce blocage (maintenu depuis le 22 juillet) pour expliquer l’explosion de violence: un mouvement de protestation contre la hausse des tarifs mise en place dans le cadre du redressement de la compagnie aérienne, qui relie notamment les îles Loyauté (dont Maré fait partie) à Nouméa et représente donc un enjeu important pour les habitants de ces îles. Puis des comptes rendus plus approfondis ont été publiés, comme

Le samedi 6 août 2011, quatre jeunes Kanaks sont morts sur l’île de Maré (Nouvelle-Calédonie) à la suite d’affrontements entre un collectif d’usagers d’Air Calédonie (Aircal) qui bloquait l’aéroport local et des habitants du district de Guahma venus les déloger. Dans un premier temps, les médias ont évoqué les tensions nées de ce blocage (maintenu depuis le 22 juillet) pour expliquer l’explosion de violence: un mouvement de protestation contre la hausse des tarifs mise en place dans le cadre du redressement de la compagnie aérienne, qui relie notamment les îles Loyauté (dont Maré fait partie) à Nouméa et représente donc un enjeu important pour les habitants de ces îles. Puis des comptes rendus plus approfondis ont été publiés, comme  cet article du 9 août (

cet article du 9 août ( des îles Cook, envoyés par la London Missionary Society. Ils sont arrivés à Maré en 1841 et ont été accueillis par le chef Naisseline (ancêtre de l’actuel chef de l’île) qui s’est converti au protestantisme. Des missionnaires britanniques les ont rejoints en 1854. Trois ans plus tard, l’implantation de la mission catholique dans les îles Loyauté, soutenue par la France (qui avait annexé la Nouvelle-Calédonie en 1853) crée de vives tensions sur l’île : les distinctions religieuses recoupent des rivalités internes, entre chefferies kanakes, et suscitent des conflits fonciers. Quand deux missionnaires maristes cherchent à s’implanter en s’alliant avec un chef opposé au protestantisme, devenu majoritaire sur l’île, ils sont rapidement accusés d’avoir empiéter sur le territoire du chef protestant Naisseline, et doivent quitter l’île en 1870. A leur retour en 1875, les tensions ressurgissent, au point que le gouverneur décide de tracer des lignes de démarcation. Les troubles se poursuivent tout au long des années 1870 et 1880.

des îles Cook, envoyés par la London Missionary Society. Ils sont arrivés à Maré en 1841 et ont été accueillis par le chef Naisseline (ancêtre de l’actuel chef de l’île) qui s’est converti au protestantisme. Des missionnaires britanniques les ont rejoints en 1854. Trois ans plus tard, l’implantation de la mission catholique dans les îles Loyauté, soutenue par la France (qui avait annexé la Nouvelle-Calédonie en 1853) crée de vives tensions sur l’île : les distinctions religieuses recoupent des rivalités internes, entre chefferies kanakes, et suscitent des conflits fonciers. Quand deux missionnaires maristes cherchent à s’implanter en s’alliant avec un chef opposé au protestantisme, devenu majoritaire sur l’île, ils sont rapidement accusés d’avoir empiéter sur le territoire du chef protestant Naisseline, et doivent quitter l’île en 1870. A leur retour en 1875, les tensions ressurgissent, au point que le gouverneur décide de tracer des lignes de démarcation. Les troubles se poursuivent tout au long des années 1870 et 1880. observable dans la plupart des sociétés océaniennes: d’un côté, les appartenances religieuses produisent ou renforcent des divisions, notamment au sein des communautés insulaires, des villages. De l’autre, le christianisme est devenu dans beaucoup d’îles du Pacifique une référence commune, inscrite dans les Constitutions des Etats océaniens comme un élément fondateur de l’identité nationale. Une référence qui peut donc permettre – en dépassant les distinctions confessionnelles – d’apaiser des conflits et de surmonter de graves divisions.

observable dans la plupart des sociétés océaniennes: d’un côté, les appartenances religieuses produisent ou renforcent des divisions, notamment au sein des communautés insulaires, des villages. De l’autre, le christianisme est devenu dans beaucoup d’îles du Pacifique une référence commune, inscrite dans les Constitutions des Etats océaniens comme un élément fondateur de l’identité nationale. Une référence qui peut donc permettre – en dépassant les distinctions confessionnelles – d’apaiser des conflits et de surmonter de graves divisions. Dans un chapitre que j’ai publié cette année («Religion, Pluralism and Conflicts in the Pacific Islands») dans le

Dans un chapitre que j’ai publié cette année («Religion, Pluralism and Conflicts in the Pacific Islands») dans le  inédite, rompant avec la barbarie des affrontements antérieurs. Les missions chrétiennes ont effectivement éradiqué les violences rituelles et imposé par des jeux d’alliances politiques une «Pax Christiana» en unifiant les communautés insulaires, le plus souvent sous l’autorité d’un roi converti. Mais elles ont aussi contribué dans beaucoup d’endroits, au moins dans un premier temps, à raviver des rivalités et des tensions entre communautés, désormais divisées aussi par les frontières confessionnelles.

inédite, rompant avec la barbarie des affrontements antérieurs. Les missions chrétiennes ont effectivement éradiqué les violences rituelles et imposé par des jeux d’alliances politiques une «Pax Christiana» en unifiant les communautés insulaires, le plus souvent sous l’autorité d’un roi converti. Mais elles ont aussi contribué dans beaucoup d’endroits, au moins dans un premier temps, à raviver des rivalités et des tensions entre communautés, désormais divisées aussi par les frontières confessionnelles. évangéliques, le plus souvent pentecôtistes, ou l’implantation d’autres églises minoritaires – adventistes, mormons, témoins de Jéhovah – a suscité de vives tensions dans plusieurs îles et villages polynésiens. En 2000, par exemple, la Cour suprême de Samoa a dû rappeler le principe constitutionnel de liberté religieuse, face aux chefs traditionnels (matai) du village de Saipipi, qui avaient expulsé 32 personnes ayant organisé des études bibliques d’inspiration évangélique sur un terrain communautaire. En 2006, en dépit d’un arrêt de la Haute Cour de Tuvalu, un conseil d’anciens d’un des villages de cette île polynésienne persistait à menacer d’expulsion un groupe de fonctionnaires membres d’une église

évangéliques, le plus souvent pentecôtistes, ou l’implantation d’autres églises minoritaires – adventistes, mormons, témoins de Jéhovah – a suscité de vives tensions dans plusieurs îles et villages polynésiens. En 2000, par exemple, la Cour suprême de Samoa a dû rappeler le principe constitutionnel de liberté religieuse, face aux chefs traditionnels (matai) du village de Saipipi, qui avaient expulsé 32 personnes ayant organisé des études bibliques d’inspiration évangélique sur un terrain communautaire. En 2006, en dépit d’un arrêt de la Haute Cour de Tuvalu, un conseil d’anciens d’un des villages de cette île polynésienne persistait à menacer d’expulsion un groupe de fonctionnaires membres d’une église  Le cas le plus exemplaire est sans doute celui des îles Salomon, où la Solomon Islands Christian Association, qui regroupe un ensemble d’églises représentant 90% de la population de cet Etat mélanésien, est intervenue au tournant des années 2000 pour apaiser une grave crise politique et mettre fin aux affrontements entre les milices de Malaita et celles des habitants de Guadalcanal qui cherchaient à expulser ces communautés migrantes installées notamment près de la capitale Honiara. Les responsables d'églises chrétiennes réunis en équipe interdénominationnelle (dirigée par un pasteur

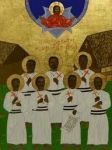

Le cas le plus exemplaire est sans doute celui des îles Salomon, où la Solomon Islands Christian Association, qui regroupe un ensemble d’églises représentant 90% de la population de cet Etat mélanésien, est intervenue au tournant des années 2000 pour apaiser une grave crise politique et mettre fin aux affrontements entre les milices de Malaita et celles des habitants de Guadalcanal qui cherchaient à expulser ces communautés migrantes installées notamment près de la capitale Honiara. Les responsables d'églises chrétiennes réunis en équipe interdénominationnelle (dirigée par un pasteur  adventiste) sont alors apparues comme les seuls acteurs capables de dépasser les clivages insulaires pour renouer le dialogue entre les belligérants et aboutir à un accord de paix en octobre 2000. Les Melanesian Brothers, un ordre religieux anglican, ont en outre gagné au cours de cette crise une aura considérable, en s’interposant constamment entre les milices et en libérant de nombreux otages. Une aura qui a pris en 2003 la dimension du martyr, quand sept frères ont été assassinés par un adversaire irréductible des accords de paix.

adventiste) sont alors apparues comme les seuls acteurs capables de dépasser les clivages insulaires pour renouer le dialogue entre les belligérants et aboutir à un accord de paix en octobre 2000. Les Melanesian Brothers, un ordre religieux anglican, ont en outre gagné au cours de cette crise une aura considérable, en s’interposant constamment entre les milices et en libérant de nombreux otages. Une aura qui a pris en 2003 la dimension du martyr, quand sept frères ont été assassinés par un adversaire irréductible des accords de paix. Comme promis, voici le second volet de notre série de l'été, une exploration des archives photographiques du réseau évangélique Jeunesse en Mission (Youth With a Mission, YWAM) depuis sa création en 1960, dans le prolongement de

Comme promis, voici le second volet de notre série de l'été, une exploration des archives photographiques du réseau évangélique Jeunesse en Mission (Youth With a Mission, YWAM) depuis sa création en 1960, dans le prolongement de

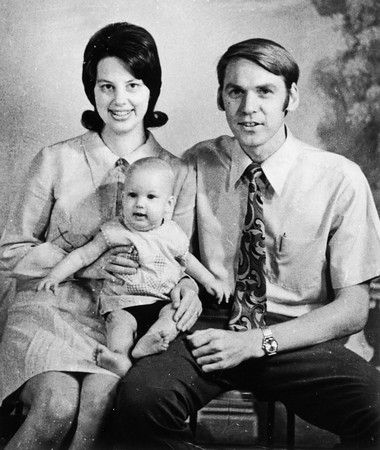

pied en Nouvelle-Zélande et de là, dans les îles du Pacifique. L. Cunningham est accueilli à Auckland chez Jim et Joy Dawson (ci-contre, années 1970) - les parents de l'actuel président international de YWAM, John Dawson. La Nouvelle-Zélande, qui connaît dans les années 1960-1970 un fort mouvement de "réveil" charismatique, devient rapidement pour YWAM un des principaux viviers de missionnaires, d'abord dans les milieux protestants pakeha (Néo-zélandais d'origine européenne), puis chez les Pacific Peoples (migrants polynésiens). Trois personnages illustrent ce tournant dans l'histoire de YWAM: Ross Tooley (photographié ici avec son épouse), Bernie Ogilvy et Kalafi Moala.

pied en Nouvelle-Zélande et de là, dans les îles du Pacifique. L. Cunningham est accueilli à Auckland chez Jim et Joy Dawson (ci-contre, années 1970) - les parents de l'actuel président international de YWAM, John Dawson. La Nouvelle-Zélande, qui connaît dans les années 1960-1970 un fort mouvement de "réveil" charismatique, devient rapidement pour YWAM un des principaux viviers de missionnaires, d'abord dans les milieux protestants pakeha (Néo-zélandais d'origine européenne), puis chez les Pacific Peoples (migrants polynésiens). Trois personnages illustrent ce tournant dans l'histoire de YWAM: Ross Tooley (photographié ici avec son épouse), Bernie Ogilvy et Kalafi Moala.

Bernie Ogilvy, dont j'ai déjà eu l'occasion d'évoquer le parcours politique (voir la

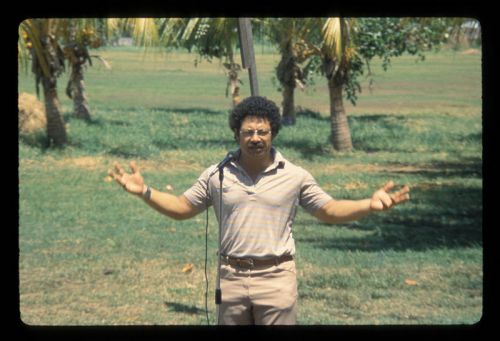

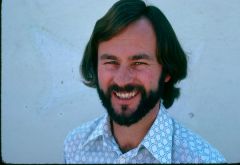

Bernie Ogilvy, dont j'ai déjà eu l'occasion d'évoquer le parcours politique (voir la  Le Tongien Kalafi Moala (ici en 1974) a été le premier Océanien à rejoindre YWAM (à partir de 1968) et à y occuper des fonctions de direction. Il a participé aux premières missions en Papouasie Nouvelle-Guinée et a été directeur national au Japon, tout en dirigeant la région Asie-Pacifique jusqu'en 1988.

Le Tongien Kalafi Moala (ici en 1974) a été le premier Océanien à rejoindre YWAM (à partir de 1968) et à y occuper des fonctions de direction. Il a participé aux premières missions en Papouasie Nouvelle-Guinée et a été directeur national au Japon, tout en dirigeant la région Asie-Pacifique jusqu'en 1988.