L'année 2010 se termine sur trois publications.

L'année 2010 se termine sur trois publications.

Jeunesse en Mission à Belleville. La première est parue dans un livre collectif dirigé par Lucine Endelstein, Sébastien Fath et Séverine Mathieu, Dieu change en ville. Religion, espace, immigration (voir le sommaire complet sur le site du réseau "sociologie & religions"). Elle porte sur l'église réformée de Belleville (photo ci-contre), qui est devenue au cours des années 1980 une sorte de quartier général de l'organisation évangélique Jeunesse en Mission (YWAM), "une église parisienne aux couleurs de YWAM" pour reprendre le titre du chapitre qui lui est consacré dans mon dernier livre. Dans le cadre d'une réflexion sur le rapport des courants évangéliques charismatiques au territoire urbain, elle reprend en partie des éléments évoqués dans un précédent article, déjà mentionné ici, sur "pentecôtisme et modernité urbaine". Voici les premières lignes de l'article, qui en donnent un bon aperçu:

"Au premier abord, l’église réformée de Belleville se présente comme une église locale dans un quartier multiculturel. En fait, son histoire récente, marquée par l’influence conjointe d’un pasteur anglican charismatique et de l’organisation évangélique Jeunesse en Mission (JEM), permet surtout d’analyser la manière dont les pratiques et l’imaginaire du protestantisme charismatique peuvent articuler réseaux globalisés et ancrage local, déterritorialisation des appartenances et réinvestissement symbolique de l’espace urbain."

Emotions en religion. La seconde publication fait partie d'un projet collectif de longue haleine, le dictionnaire des faits religieux dirigé par Régine Azria et Danièle Hervieu-Léger et évoque un thème déjà mentionné ici: les émotions en religion. J'y ai en effet écrit l'article "émotion", qui traite de la manière dont les sciences sociales ont abordé ces émotions religieuses: ma petite contribution à cet énorme travail - 1360 pages - que ses auteurs définissent ainsi:

Ce dictionnaire propose la première approche collective libre de toute emprise confessionnelle sur les faits religieux. Son objet, prétendu « indéfinissable », s’y trouve traité au cœur même de sa complexité à travers la pluridisciplinarité de ses contributeurs dialoguant par dessus les frontières disciplinaires et culturelles : sociologues, anthropologues, historiens, philosophes, politologues conversent autant sur l’enracinement ou l’exportation des religions que sur des sujets que tout un chacun se pose (secte, intégrisme…), afin d’aider le lecteur à se configurer sa définition des faits religieux.

Bourdieu et le pentecôtisme. Enfin, la troisième publication, davantage destinée à un public de spécialistes, est parue dans un récent numéro du Nordic Journal of Religion and Society (sommaire ici). Elle présente une synthèse théorique de mes recherches sur la socialisation et l'institution pentecôtistes, en montrant comment les outils de la sociologie de Pierre Bourdieu pourraient être utilement utilisés pour analyser les relations entre individu, institution et communauté dans ce type d'église. En voici un résumé:

Bourdieu et le pentecôtisme. Enfin, la troisième publication, davantage destinée à un public de spécialistes, est parue dans un récent numéro du Nordic Journal of Religion and Society (sommaire ici). Elle présente une synthèse théorique de mes recherches sur la socialisation et l'institution pentecôtistes, en montrant comment les outils de la sociologie de Pierre Bourdieu pourraient être utilement utilisés pour analyser les relations entre individu, institution et communauté dans ce type d'église. En voici un résumé:

The Holy Spirit and the Pentecostal habitus: Elements for a sociology of institution in classical Pentecostalism

Classical Pentecostalism is placed in line with contemporary reshaping of institutional authority as it provides a subjective individualisation of religious experience («a personal relationship with God») while maintaining a close control of converts’ lives. This article draws from fieldwork conducted within the French Polynesian Assemblies of God since 2000. The aim here is to show how the theoretical tools of Bourdieu’s sociology can prove helpful in analysing this paradoxical institution that is both an «anti-structure» and a structuring authority which grants the biographical invention of conversion the status of a well-grounded illusion. It first analyses the structure in the Pentecostal field of minister’s positions, then the distribution of lay «ministries» and the institutional apparatus of socialisation and training that give shape to a Pentecostal habitus. The «voice of the Holy Spirit» finally appears as the symbolical core of this specific habitus which lies on an «invisible» mediation between institutional apparatus of control and internalised dispositions.

* Bonus (ajout du 7 janvier 2010). Je viens de mettre en ligne sur le serveur HAL-SHS le texte d'une communication faite au congrès de l'association française de sociologie en avril 2009, sur le thème "Le système pentecôtiste de gestion de l'argent, entre illusion subjective et rationalité institutionnelle". Pour le lire, cliquez ici.

Bonnes lectures !

Pour terminer notre série d'été "50 ans en images" consacrée à Jeunesse en Mission (voir ma

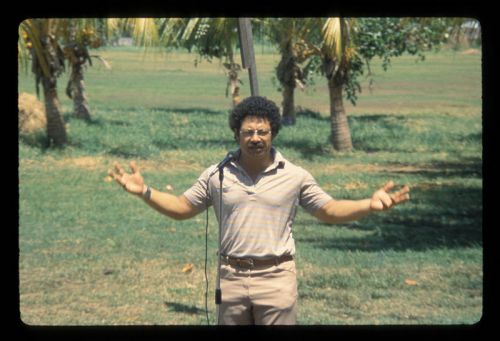

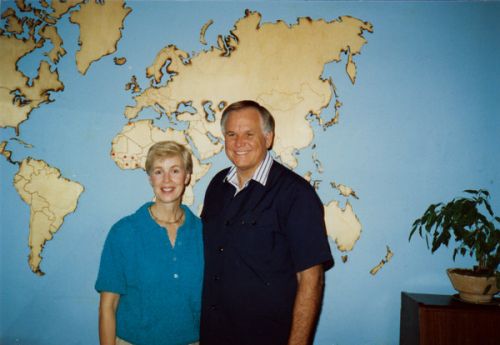

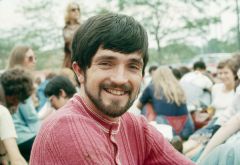

Pour terminer notre série d'été "50 ans en images" consacrée à Jeunesse en Mission (voir ma  Jeunesse en Mission (Youth With a Mission, YWAM) a été fondée en 1960 par Loren Cunningham, que l'on voit ici sur une photo prise en 1974 et ci-dessous, avec son épouse Darlène (en 1988) devant l'inévitable mappemonde, qui rappelle l'expansion mondiale de YWAM.

Jeunesse en Mission (Youth With a Mission, YWAM) a été fondée en 1960 par Loren Cunningham, que l'on voit ici sur une photo prise en 1974 et ci-dessous, avec son épouse Darlène (en 1988) devant l'inévitable mappemonde, qui rappelle l'expansion mondiale de YWAM.

Fils d'un pasteur de

Fils d'un pasteur de  Lynn Green est aujourd'hui "International Chairman" de YWAM, ce qui peut se traduire par "président du conseil de direction international": la "Team 3" où siègent également John Dawson (président international, voir plus bas) et Ian Muir, directeur international.

Lynn Green est aujourd'hui "International Chairman" de YWAM, ce qui peut se traduire par "président du conseil de direction international": la "Team 3" où siègent également John Dawson (président international, voir plus bas) et Ian Muir, directeur international.

George Otis Jr (ci-contre en 1976), dont j'avais déjà parlé dans

George Otis Jr (ci-contre en 1976), dont j'avais déjà parlé dans

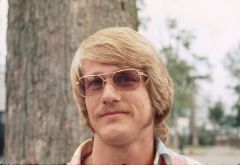

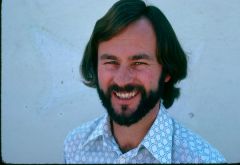

Fils d'un pasteur de l'église réformée, Daniel Schaerer (photographié ci-contre en 1974) rejoint Jeunesse en Mission en 1972 à Lausanne. Six ans plus tard, il emmène une petite troupe d'une trentaine de jeunes francophones en terres protestantes françaises et contribue à l'implantation durable de JEM dans un pays qui paraissait jusque-là particulièrement hostile à ce genre de visée missionnaire. Il devient le premier directeur national de JEM France. Sa filiation avec le protestantisme historique a grandement facilité l'intégration de JEM, qui installe son premier centre à l'est de Paris au

Fils d'un pasteur de l'église réformée, Daniel Schaerer (photographié ci-contre en 1974) rejoint Jeunesse en Mission en 1972 à Lausanne. Six ans plus tard, il emmène une petite troupe d'une trentaine de jeunes francophones en terres protestantes françaises et contribue à l'implantation durable de JEM dans un pays qui paraissait jusque-là particulièrement hostile à ce genre de visée missionnaire. Il devient le premier directeur national de JEM France. Sa filiation avec le protestantisme historique a grandement facilité l'intégration de JEM, qui installe son premier centre à l'est de Paris au

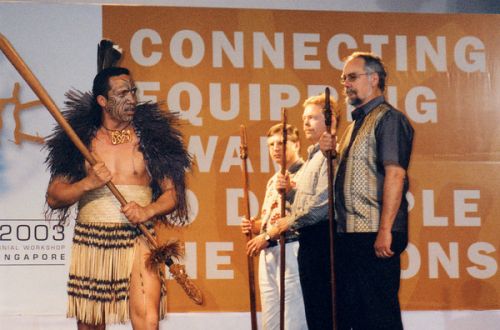

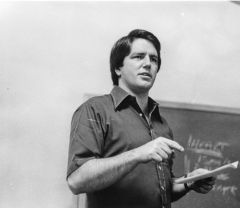

John Dawson est un personnage emblématique de l'histoire et des transformations récentes de YWAM. Son père est un homme d'affaires néo-zélandais, sa mère Joy a très tôt enseigné dans les sessions de formation de YWAM et ils ont été parmi les premiers à accueillir L. Cunningham en

John Dawson est un personnage emblématique de l'histoire et des transformations récentes de YWAM. Son père est un homme d'affaires néo-zélandais, sa mère Joy a très tôt enseigné dans les sessions de formation de YWAM et ils ont été parmi les premiers à accueillir L. Cunningham en  Comme promis, voici le second volet de notre série de l'été, une exploration des archives photographiques du réseau évangélique Jeunesse en Mission (Youth With a Mission, YWAM) depuis sa création en 1960, dans le prolongement de

Comme promis, voici le second volet de notre série de l'été, une exploration des archives photographiques du réseau évangélique Jeunesse en Mission (Youth With a Mission, YWAM) depuis sa création en 1960, dans le prolongement de

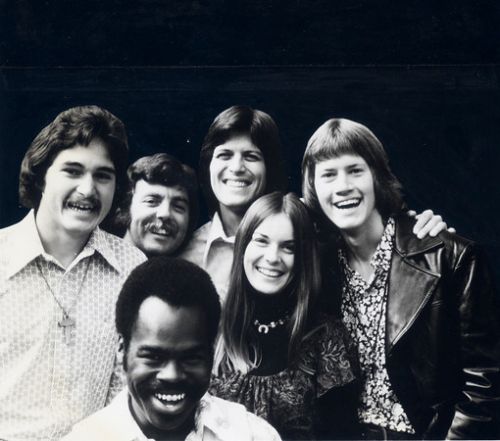

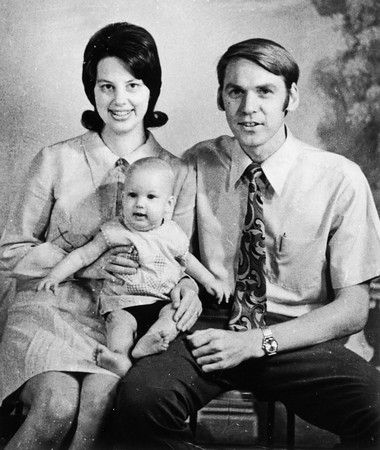

pied en Nouvelle-Zélande et de là, dans les îles du Pacifique. L. Cunningham est accueilli à Auckland chez Jim et Joy Dawson (ci-contre, années 1970) - les parents de l'actuel président international de YWAM, John Dawson. La Nouvelle-Zélande, qui connaît dans les années 1960-1970 un fort mouvement de "réveil" charismatique, devient rapidement pour YWAM un des principaux viviers de missionnaires, d'abord dans les milieux protestants pakeha (Néo-zélandais d'origine européenne), puis chez les Pacific Peoples (migrants polynésiens). Trois personnages illustrent ce tournant dans l'histoire de YWAM: Ross Tooley (photographié ici avec son épouse), Bernie Ogilvy et Kalafi Moala.

pied en Nouvelle-Zélande et de là, dans les îles du Pacifique. L. Cunningham est accueilli à Auckland chez Jim et Joy Dawson (ci-contre, années 1970) - les parents de l'actuel président international de YWAM, John Dawson. La Nouvelle-Zélande, qui connaît dans les années 1960-1970 un fort mouvement de "réveil" charismatique, devient rapidement pour YWAM un des principaux viviers de missionnaires, d'abord dans les milieux protestants pakeha (Néo-zélandais d'origine européenne), puis chez les Pacific Peoples (migrants polynésiens). Trois personnages illustrent ce tournant dans l'histoire de YWAM: Ross Tooley (photographié ici avec son épouse), Bernie Ogilvy et Kalafi Moala.

Bernie Ogilvy, dont j'ai déjà eu l'occasion d'évoquer le parcours politique (voir la

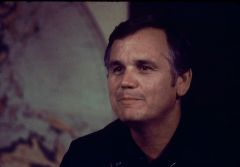

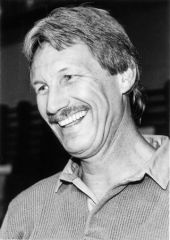

Bernie Ogilvy, dont j'ai déjà eu l'occasion d'évoquer le parcours politique (voir la  Le Tongien Kalafi Moala (ici en 1974) a été le premier Océanien à rejoindre YWAM (à partir de 1968) et à y occuper des fonctions de direction. Il a participé aux premières missions en Papouasie Nouvelle-Guinée et a été directeur national au Japon, tout en dirigeant la région Asie-Pacifique jusqu'en 1988.

Le Tongien Kalafi Moala (ici en 1974) a été le premier Océanien à rejoindre YWAM (à partir de 1968) et à y occuper des fonctions de direction. Il a participé aux premières missions en Papouasie Nouvelle-Guinée et a été directeur national au Japon, tout en dirigeant la région Asie-Pacifique jusqu'en 1988.