Cette première note inaugure notre "série de l'été": une plongée dans les albums photos de l'organisation évangélique Jeunesse en Mission (JEM, Youth With a Mission ou YWAM en anglais), dans le prolongement de mon dernier livre, L'offensive évangélique. Voyage au coeur des réseaux militants de Jeunesse en Mission (voir note précédente).

Cette première note inaugure notre "série de l'été": une plongée dans les albums photos de l'organisation évangélique Jeunesse en Mission (JEM, Youth With a Mission ou YWAM en anglais), dans le prolongement de mon dernier livre, L'offensive évangélique. Voyage au coeur des réseaux militants de Jeunesse en Mission (voir note précédente).

Il est assez rare que ce type d'organisation, entièrement tournée vers l'action et peu encline à la nostalgie - ou même à l'archivage - prenne le temps de revenir sur son passé. Pour marquer la célébration de ses 50 ans (elle a été fondée en 1960 par Loren Cunningham), YWAM a néanmoins mis en ligne sur un site dédié une série de trois diaporamas (pour les voir cliquer ici) tirées d'archives photographiques conservées pour la plupart sur le site de partage smugmug.com. C'est l'occasion de revenir en images sur les premières années d'un des plus grands réseaux missionnaires actuels, qui s'est notamment implanté dans le Pacifique dès les années 1970 (1967 en Nouvelle-Zélande).

A. YWAM et les hippies

On retrouve dans les récits des premiers missionnaires de YWAM (les "YWAMers") les mêmes histoires de voyage en vans Volkswagen rafistolés, poussés sur les routes de l'Asie que suivaient à la même époque les Hippies. Pour les jeunes évangéliques des années 1960-70, YWAM marque en effet une rupture générationnelle avec les contraintes des églises "à la papa", une envie de prendre l'air sans être soumis à l'autorité des pasteurs et en échappant aux normes de la société consummériste.

On retrouve dans les récits des premiers missionnaires de YWAM (les "YWAMers") les mêmes histoires de voyage en vans Volkswagen rafistolés, poussés sur les routes de l'Asie que suivaient à la même époque les Hippies. Pour les jeunes évangéliques des années 1960-70, YWAM marque en effet une rupture générationnelle avec les contraintes des églises "à la papa", une envie de prendre l'air sans être soumis à l'autorité des pasteurs et en échappant aux normes de la société consummériste.

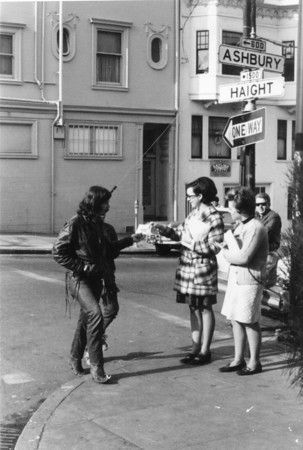

Mais la photo ci-dessous, prise dans les années 1960 au carrefour de Haigth et Ashbury Streets - l'épicentre du mouvement hippie à San Francisco - souligne aussi le profond décalage entre jeunes hyppies et jeunes évangéliques de YWAM, qui entendent surtout sauver leur génération de la "perdition morale".

C'est pour combler ce décalage qu'un des futurs leaders de YWAM, Floyd McClung, se lance en 1970 dans un périple en Land Rover sur le Hippie Trail, la route qui mène vers l'Orient. Les premiers pas sont difficiles, mais YWAM en tirera un principe essentiel, décliné sur tous les registres de la culture jeune  contemporaine: ce que F. McClung (ci-contre, en 1976) a appelé le "principe spirituel d'identification" et qui consiste à adopter une partie du style de vie et des codes culturels des groupes visés par l'action missionnaire, non pour les éradiquer mais pour les "convertir" en une nouvelle culture, incluant un credo évangélique conservateur. Autrement dit, une libération radicale des modes d'expression et une ouverture aux cultures contemporaines mises au service d'un retour aux "valeurs morales chrétiennes". En 1973 F. McClung s'installe à Amsterdam, autre lieu de rassemblement du mouvement hippie, sur une péniche baptisée "L'arche".

contemporaine: ce que F. McClung (ci-contre, en 1976) a appelé le "principe spirituel d'identification" et qui consiste à adopter une partie du style de vie et des codes culturels des groupes visés par l'action missionnaire, non pour les éradiquer mais pour les "convertir" en une nouvelle culture, incluant un credo évangélique conservateur. Autrement dit, une libération radicale des modes d'expression et une ouverture aux cultures contemporaines mises au service d'un retour aux "valeurs morales chrétiennes". En 1973 F. McClung s'installe à Amsterdam, autre lieu de rassemblement du mouvement hippie, sur une péniche baptisée "L'arche".

Dans cette stratégie d'adaptation culturelle, la musique a joué un rôle déterminant, surtout avec l'élaboration à partir de 1974 (premier recueil "J'aime l'éternel" édité par Linda Mc Gowen à Jeunesse en Mission Lausanne) d'un nouveau style de chants, rapidement adopté par les églises protestantes qui s'efforçaient de trouver un ton plus "jeune" pour séduire les nouvelles générations.

B. Premières campagnes missionnaires

La première campagne de YWAM - un "service d'été" - emmène 146 jeunes volontaires aux îles Bahamas en 1964. Il n'y a à l'époque aucune formation préalable (la première école d'évangélisation est lancée en 1969).

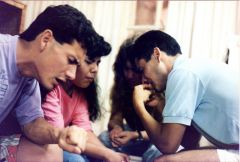

L'action missionnaire s'appuie essentiellement sur les relations personnelles que les jeunes YWAMers établissent avec les populations des pays visités, au détour des rues ou à l'occasion de spectacles/prédications qui s'efforçent d'attirer l'attention des passants. Des rencontres et des réunions de prière (en particulier autour de la guérison) sont ensuite organisées au domicile des personnes qui se montrent intéressées.

Dès 1972, avec les Jeux olympiques de Munich, les grands événements sportifs fournissent un autre terrain à l'activisme de YWAM, qui peut ainsi toucher des populations originaires de pays où l'action missionnaire est interdite, notamment au-delà du rideau de fer. Ci-dessous, deux photos prises lors des Jeux olympiques de Montreal, en 1976.

Au cours des années 1970, YWAM arpente ainsi tous les continents et implante des centres en Amérique latine, en Afrique, dans le Pacifique. Toutes les cultures et tous les domaines de la vie sociale sont concernés par cette entreprise missionnaire, y compris la politique comme le rappelle la dernière photo ci-dessous , dont la légende indique qu'elle a été prise à l'occasion d'une "réunion de prières pour les femmes, au Pentagone" (women's prayer meeting at the Pentagone).

Prochain épisode: Les premiers pas de Youth With a Mission dans le Pacifique.

Il y a deux versants dans l’histoire des missions chrétiennes en Océanie. Le premier, dans l’ordre chronologique comme dans les représentations les plus courantes, ce sont les missionnaires européens, puis nord-américains, néo-zélandais ou australiens qui ont importé dans la région le protestantisme, le catholicisme, les églises nées au 19ème siècle aux Etats-Unis (Mormons, Adventistes) et les mouvements plus récents comme le pentecôtisme ou les témoins de Jéhovah. Le second versant, ce sont les missionnaires océaniens qui, en appui des missions européennes puis au nom d’églises océaniennes devenues autonomes, ont contribué (jusqu’aux années 1980 dans certaines régions), à la diffusion du christianisme dans les îles du Pacifique.

Il y a deux versants dans l’histoire des missions chrétiennes en Océanie. Le premier, dans l’ordre chronologique comme dans les représentations les plus courantes, ce sont les missionnaires européens, puis nord-américains, néo-zélandais ou australiens qui ont importé dans la région le protestantisme, le catholicisme, les églises nées au 19ème siècle aux Etats-Unis (Mormons, Adventistes) et les mouvements plus récents comme le pentecôtisme ou les témoins de Jéhovah. Le second versant, ce sont les missionnaires océaniens qui, en appui des missions européennes puis au nom d’églises océaniennes devenues autonomes, ont contribué (jusqu’aux années 1980 dans certaines régions), à la diffusion du christianisme dans les îles du Pacifique. nord-est du pays par l’Allemagne entraîne l’arrivée de nouveaux missionnaires : des français et des allemands du Sacré-Cœur en Nouvelle-Bretagne et en Papouasie ; la société allemande de la Parole Divine sur la côte nord de Nouvelle-Guinée à partir de 1896. Ce sont des missions qui progressent dans l’ensemble très lentement, qui rencontrent beaucoup difficultés liées aux maladies et aux guerres.

nord-est du pays par l’Allemagne entraîne l’arrivée de nouveaux missionnaires : des français et des allemands du Sacré-Cœur en Nouvelle-Bretagne et en Papouasie ; la société allemande de la Parole Divine sur la côte nord de Nouvelle-Guinée à partir de 1896. Ce sont des missions qui progressent dans l’ensemble très lentement, qui rencontrent beaucoup difficultés liées aux maladies et aux guerres. tout en travaillant avec les autorités coloniales allemandes, ils sont financés par des églises américaines et australiennes. Dans la région de Madang (côte Est), ils sont rejoints par des missionnaires samoans : il faut ici se rappeler qu’à la fin du 19ème siècle, l’Allemagne occupait l’ouest des Samoa (1899-1914). Après la première guerre mondiale, l’église luthérienne australienne est autorisée à prendre le contrôle des missions de Papouasie Nouvelle-Guinée, avec le soutien à partir des années 1920 de missionnaires américains. Dès les années 1920, les luthériens lancent des missions dans les Highlands, région où la première station est installée en 1931, en concurrence directe avec les catholiques. Enfin, des églises locales sont créées: en 1956, dans la région de Enga que les missionnaires – américains – quittent en 1978 (l’église est alors baptisée ‘Gutnius Lutheran Church – PNG); et en 1961, l’église évangélique luthérienne de Nouvelle-Guinée. En 1976, la New Guinea Lutheran Mission est dissoute et les missionnaires européens s’en vont.

tout en travaillant avec les autorités coloniales allemandes, ils sont financés par des églises américaines et australiennes. Dans la région de Madang (côte Est), ils sont rejoints par des missionnaires samoans : il faut ici se rappeler qu’à la fin du 19ème siècle, l’Allemagne occupait l’ouest des Samoa (1899-1914). Après la première guerre mondiale, l’église luthérienne australienne est autorisée à prendre le contrôle des missions de Papouasie Nouvelle-Guinée, avec le soutien à partir des années 1920 de missionnaires américains. Dès les années 1920, les luthériens lancent des missions dans les Highlands, région où la première station est installée en 1931, en concurrence directe avec les catholiques. Enfin, des églises locales sont créées: en 1956, dans la région de Enga que les missionnaires – américains – quittent en 1978 (l’église est alors baptisée ‘Gutnius Lutheran Church – PNG); et en 1961, l’église évangélique luthérienne de Nouvelle-Guinée. En 1976, la New Guinea Lutheran Mission est dissoute et les missionnaires européens s’en vont. - À partir de 1871, la LMS envoie des Océaniens en mission en Papouasie Nouvelle-Guinée, les premiers installés sur les côtes papoues viennent des îles Loyauté, mais rapidement ce sont les Polynésiens qui sont les plus nombreux. La mission est conduite par un missionnaire des îles Cook,

- À partir de 1871, la LMS envoie des Océaniens en mission en Papouasie Nouvelle-Guinée, les premiers installés sur les côtes papoues viennent des îles Loyauté, mais rapidement ce sont les Polynésiens qui sont les plus nombreux. La mission est conduite par un missionnaire des îles Cook,