Comme promis, voici le second volet de notre série de l'été, une exploration des archives photographiques du réseau évangélique Jeunesse en Mission (Youth With a Mission, YWAM) depuis sa création en 1960, dans le prolongement de mon dernier livre.

Comme promis, voici le second volet de notre série de l'été, une exploration des archives photographiques du réseau évangélique Jeunesse en Mission (Youth With a Mission, YWAM) depuis sa création en 1960, dans le prolongement de mon dernier livre.

YWAM n'est pas la première organisation missionnaire évangélique de jeunesse à s'être implantée dans le Pacifique: Youth for Christ était officiellement présente en Nouvelle-Zélande dès 1947. Mais cette région du monde a joué un rôle particulier dans le développement de YWAM, avec le recrutement de nombreux missionnaires en Nouvelle-Zélande, l'ouverture d'un premier campus universitaire à Kona (Big Island, Hawaii) et par la diffusion du credo de YWAM, évangélique et charismatique, dans l'ensemble des îles polynésiennes.

Et pour commencer, une surprise: des photos datées de 1965 prises à Samoa, à une époque où YWAM comptait moins de dix équipiers permanents et ne s'était pas encore implantée durablement dans le Pacifique. Peut-être une incursion aux Samoa américaines?

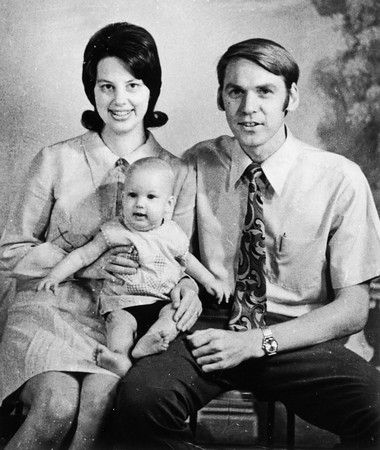

Deux ans plus tard, une invitation lancée à Loren Cunningham par Neville Winger, un évangéliste néo-zélandais (baptiste charismatique) permet à YWAM - qui n'est encore qu'à un stade embryonnaire, avec seulement dix équipiers permanents, un bureau en Californie et un autre au Canada - de prendre  pied en Nouvelle-Zélande et de là, dans les îles du Pacifique. L. Cunningham est accueilli à Auckland chez Jim et Joy Dawson (ci-contre, années 1970) - les parents de l'actuel président international de YWAM, John Dawson. La Nouvelle-Zélande, qui connaît dans les années 1960-1970 un fort mouvement de "réveil" charismatique, devient rapidement pour YWAM un des principaux viviers de missionnaires, d'abord dans les milieux protestants pakeha (Néo-zélandais d'origine européenne), puis chez les Pacific Peoples (migrants polynésiens). Trois personnages illustrent ce tournant dans l'histoire de YWAM: Ross Tooley (photographié ici avec son épouse), Bernie Ogilvy et Kalafi Moala.

pied en Nouvelle-Zélande et de là, dans les îles du Pacifique. L. Cunningham est accueilli à Auckland chez Jim et Joy Dawson (ci-contre, années 1970) - les parents de l'actuel président international de YWAM, John Dawson. La Nouvelle-Zélande, qui connaît dans les années 1960-1970 un fort mouvement de "réveil" charismatique, devient rapidement pour YWAM un des principaux viviers de missionnaires, d'abord dans les milieux protestants pakeha (Néo-zélandais d'origine européenne), puis chez les Pacific Peoples (migrants polynésiens). Trois personnages illustrent ce tournant dans l'histoire de YWAM: Ross Tooley (photographié ici avec son épouse), Bernie Ogilvy et Kalafi Moala.

Issu des milieux évangéliques conservateurs comme la plupart des jeunes leaders néo-zélandais de YWAM, Ross Tooley devient en 1967 le 11ème équipier de YWAM, le 1er en Nouvelle-Zélande. Après trois ans à la tête de YWAM Nouvelle-Zélande, il est nommé en 1970 directeur national aux Philippines.

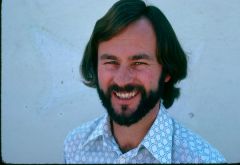

Bernie Ogilvy, dont j'ai déjà eu l'occasion d'évoquer le parcours politique (voir la note du 12 novembre 2008 sur le droite chrétienne néo-zélandaise), en 1974. Ancien diacre d'une église baptiste et leader des marches qui en 1972 réclamaient le "retour du pays vers Dieu", il a dirigé YWAM Nouvelle-Zélande de 1974 à 1989 et a formé des centaines de missionnaires, des "troupes de choc" chargées de diffuser un credo évangélique intransigeant dans tous les domaines de la vie sociale, notamment dans le milieu des affaires et les médias.

Bernie Ogilvy, dont j'ai déjà eu l'occasion d'évoquer le parcours politique (voir la note du 12 novembre 2008 sur le droite chrétienne néo-zélandaise), en 1974. Ancien diacre d'une église baptiste et leader des marches qui en 1972 réclamaient le "retour du pays vers Dieu", il a dirigé YWAM Nouvelle-Zélande de 1974 à 1989 et a formé des centaines de missionnaires, des "troupes de choc" chargées de diffuser un credo évangélique intransigeant dans tous les domaines de la vie sociale, notamment dans le milieu des affaires et les médias.

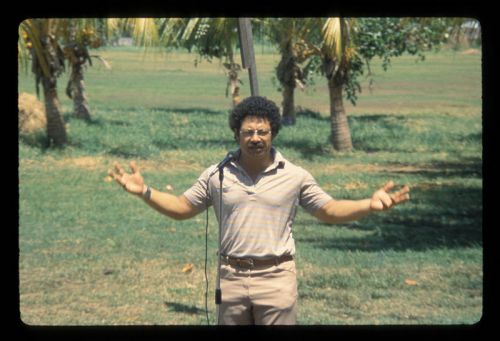

Le Tongien Kalafi Moala (ici en 1974) a été le premier Océanien à rejoindre YWAM (à partir de 1968) et à y occuper des fonctions de direction. Il a participé aux premières missions en Papouasie Nouvelle-Guinée et a été directeur national au Japon, tout en dirigeant la région Asie-Pacifique jusqu'en 1988.

Le Tongien Kalafi Moala (ici en 1974) a été le premier Océanien à rejoindre YWAM (à partir de 1968) et à y occuper des fonctions de direction. Il a participé aux premières missions en Papouasie Nouvelle-Guinée et a été directeur national au Japon, tout en dirigeant la région Asie-Pacifique jusqu'en 1988.

À la fin des années 1980, Kalafi Moala quitte YWAM pour fonder le premier quotidien pro-démocratie de Tonga, le Times of Tonga. Un engagement qu'il conçoit comme un prolongement de son activité missionnaire, au nom de "la liberté de choisir" accordée par Dieu à tout individu. Une compréhension militante (et progressiste) du credo évangélique, qui lui vaudra d'être emprisonné puis expulsé de Tonga en 1996 et contraste avec les liens étroits que les dirigeants de YWAM ont noués avec le roi tongien Tupou IV, décédé en 2006, que l'on voit ci-dessous en discussion avec Loren Cunningham.

Plus au nord, sur la grande île d'Hawaii, à Kona, YWAM ouvre en 1978 son premier campus universitaire, baptisé Pacific and Asia Christian University. Dans le contexte de la Guerre froide, qui a influencé dès l'origine l'idéologie des organisations missionnaires de jeunesse nées aux Etats-Unis entre 1944 et 1960, l'archipel d'Hawaii est souvent perçu comme un pont entre l'Occident et l'Asie. L'université de YWAM traduit en outre la volonté d'approfondir et diversifier les formations dispensées aux jeunes missionnaires. En 1988, elle prend le nom d'université des nations.

Sur les hauteurs du campus, la "place des nations", où flottent les drapeaux des nations représentées parmi les étudiants, symbolise le rayonnement international du campus et le multiculturalisme que YWAM met en scène dans ses programmes d'activités et ses méthodes missionnaires.

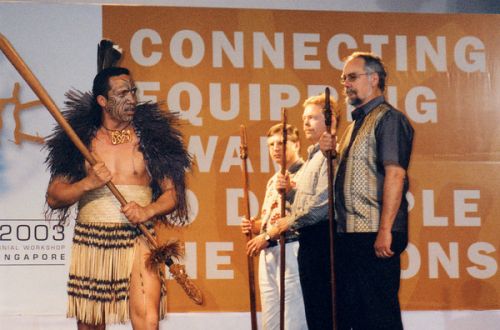

Ce credo multiculturel et la mise en scène de la diversité culturelle sont devenus au cours des années 1980 un des traits caractéristiques de YWAM, avec l'essor du mouvement Island Breeze lancé en 1980 par le Samoan Sosene Le'au (dont j'ai déjà parlé sur ce blog, notamment dans une note de mai 2009 sur la hula). Président international de YWAM de 2000 à 2003, Frank Naea - d'origine samoane et maori (le peuple autochtone de Nouvelle-Zélande) - fait partie des nombreux jeunes Pacific Peoples ou maori touchés par les tournées d'Island Breeze en Nouvelle-Zélande et la manière dont le mouvement associe réappropriation culturelle et credo évangélique. On le voit ci-dessous lors de la passation de pouvoir avec John Dawson, cérémonie qui reprend des formes protocolaires maori (John Dawson apparaît sur le troisième photo, agenouillé au centre de l'image).

Cette première note inaugure notre "série de l'été": une plongée dans les albums photos de l'organisation évangélique Jeunesse en Mission (JEM, Youth With a Mission ou YWAM en anglais), dans le prolongement de mon dernier livre, L'offensive évangélique. Voyage au coeur des réseaux militants de Jeunesse en Mission (voir

Cette première note inaugure notre "série de l'été": une plongée dans les albums photos de l'organisation évangélique Jeunesse en Mission (JEM, Youth With a Mission ou YWAM en anglais), dans le prolongement de mon dernier livre, L'offensive évangélique. Voyage au coeur des réseaux militants de Jeunesse en Mission (voir  On retrouve dans les récits des premiers missionnaires de YWAM (les "YWAMers") les mêmes histoires de voyage en vans Volkswagen rafistolés, poussés sur les routes de l'Asie que suivaient à la même époque les Hippies. Pour les jeunes évangéliques des années 1960-70, YWAM marque en effet une rupture générationnelle avec les contraintes des églises "à la papa", une envie de prendre l'air sans être soumis à l'autorité des pasteurs et en échappant aux normes de la société consummériste.

On retrouve dans les récits des premiers missionnaires de YWAM (les "YWAMers") les mêmes histoires de voyage en vans Volkswagen rafistolés, poussés sur les routes de l'Asie que suivaient à la même époque les Hippies. Pour les jeunes évangéliques des années 1960-70, YWAM marque en effet une rupture générationnelle avec les contraintes des églises "à la papa", une envie de prendre l'air sans être soumis à l'autorité des pasteurs et en échappant aux normes de la société consummériste.

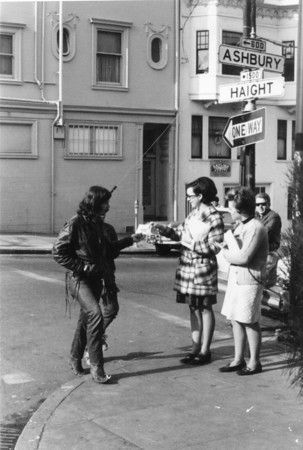

contemporaine: ce que F. McClung (ci-contre, en 1976) a appelé le "principe spirituel d'identification" et qui consiste à adopter une partie du style de vie et des codes culturels des groupes visés par l'action missionnaire, non pour les éradiquer mais pour les "convertir" en une nouvelle culture, incluant un credo évangélique conservateur. Autrement dit, une libération radicale des modes d'expression et une ouverture aux cultures contemporaines mises au service d'un retour aux "valeurs morales chrétiennes". En 1973 F. McClung s'installe à Amsterdam, autre lieu de rassemblement du mouvement hippie, sur une péniche baptisée "L'arche".

contemporaine: ce que F. McClung (ci-contre, en 1976) a appelé le "principe spirituel d'identification" et qui consiste à adopter une partie du style de vie et des codes culturels des groupes visés par l'action missionnaire, non pour les éradiquer mais pour les "convertir" en une nouvelle culture, incluant un credo évangélique conservateur. Autrement dit, une libération radicale des modes d'expression et une ouverture aux cultures contemporaines mises au service d'un retour aux "valeurs morales chrétiennes". En 1973 F. McClung s'installe à Amsterdam, autre lieu de rassemblement du mouvement hippie, sur une péniche baptisée "L'arche".

Mon nouveau livre sort ces jours-ci en librairie:

Mon nouveau livre sort ces jours-ci en librairie:  Hawaii (ou elle a ouvert en 1978 à Kona - Big Island - le premier campus de son université, connue aujourd'hui sous le nom de

Hawaii (ou elle a ouvert en 1978 à Kona - Big Island - le premier campus de son université, connue aujourd'hui sous le nom de  traditionnelles de la vie d'église et d'autre part, un refus assez radical des nouvelles valeurs issues de la libéralisation des moeurs. Autrement dit, une sorte de credo libertaire (non à l'autorité institutionnelle) et conservateur (non à la déchristianisation des sociétés occidentales). Où et comment se recrutent les militants évangéliques qui participent aujourd'hui à cette offensive? Quelles sont leurs méthodes d'action? Le livre explore cette première série de questions en précisant notamment les origines de YWAM, ses relations avec la contre-culture des années 1960, puis son système de formation et le mode de fonctionnement de ce type de réseau évangélique, illustration exemplaire de la mondialisation religieuse. Il décrit aussi la diversité des terrains sur lesquels se déploie l'activisme missionnaire de YWAM, depuis la "psychologie chrétienne" jusqu'aux surfeurs, en passant par l'aide humanitaire.

traditionnelles de la vie d'église et d'autre part, un refus assez radical des nouvelles valeurs issues de la libéralisation des moeurs. Autrement dit, une sorte de credo libertaire (non à l'autorité institutionnelle) et conservateur (non à la déchristianisation des sociétés occidentales). Où et comment se recrutent les militants évangéliques qui participent aujourd'hui à cette offensive? Quelles sont leurs méthodes d'action? Le livre explore cette première série de questions en précisant notamment les origines de YWAM, ses relations avec la contre-culture des années 1960, puis son système de formation et le mode de fonctionnement de ce type de réseau évangélique, illustration exemplaire de la mondialisation religieuse. Il décrit aussi la diversité des terrains sur lesquels se déploie l'activisme missionnaire de YWAM, depuis la "psychologie chrétienne" jusqu'aux surfeurs, en passant par l'aide humanitaire. "faire jeune" jusqu'à la concurrence récente des chants édités par la méga-église australienne

"faire jeune" jusqu'à la concurrence récente des chants édités par la méga-église australienne  du combat spirituel, dont j'ai déjà eu l'occasion de parler sur ce blog et lors d'un entretien sur la RSR (

du combat spirituel, dont j'ai déjà eu l'occasion de parler sur ce blog et lors d'un entretien sur la RSR ( et moyen d'évangélisation. En reprenant notamment les danses océaniennes, bannies des temples par les premiers missionnaires et jusqu'à aujourd'hui, par la plupart des églises protestantes des îles du Pacifique, Island Breeze a séduit beaucoup de jeunes, dans les îles et en Nouvelle-Zélande, parmi les Pacific Peoples issus des migrations polynésiennes ou chez les Maori (peuple autochtone de Nouvelle-Zélande). J'avais déjà abordé cette question dans une communication lors d'un colloque organisé en mai 2009 par l'Université de la Réunion (

et moyen d'évangélisation. En reprenant notamment les danses océaniennes, bannies des temples par les premiers missionnaires et jusqu'à aujourd'hui, par la plupart des églises protestantes des îles du Pacifique, Island Breeze a séduit beaucoup de jeunes, dans les îles et en Nouvelle-Zélande, parmi les Pacific Peoples issus des migrations polynésiennes ou chez les Maori (peuple autochtone de Nouvelle-Zélande). J'avais déjà abordé cette question dans une communication lors d'un colloque organisé en mai 2009 par l'Université de la Réunion (