Le samedi 6 août 2011, quatre jeunes Kanaks sont morts sur l’île de Maré (Nouvelle-Calédonie) à la suite d’affrontements entre un collectif d’usagers d’Air Calédonie (Aircal) qui bloquait l’aéroport local et des habitants du district de Guahma venus les déloger. Dans un premier temps, les médias ont évoqué les tensions nées de ce blocage (maintenu depuis le 22 juillet) pour expliquer l’explosion de violence: un mouvement de protestation contre la hausse des tarifs mise en place dans le cadre du redressement de la compagnie aérienne, qui relie notamment les îles Loyauté (dont Maré fait partie) à Nouméa et représente donc un enjeu important pour les habitants de ces îles. Puis des comptes rendus plus approfondis ont été publiés, comme

Le samedi 6 août 2011, quatre jeunes Kanaks sont morts sur l’île de Maré (Nouvelle-Calédonie) à la suite d’affrontements entre un collectif d’usagers d’Air Calédonie (Aircal) qui bloquait l’aéroport local et des habitants du district de Guahma venus les déloger. Dans un premier temps, les médias ont évoqué les tensions nées de ce blocage (maintenu depuis le 22 juillet) pour expliquer l’explosion de violence: un mouvement de protestation contre la hausse des tarifs mise en place dans le cadre du redressement de la compagnie aérienne, qui relie notamment les îles Loyauté (dont Maré fait partie) à Nouméa et représente donc un enjeu important pour les habitants de ces îles. Puis des comptes rendus plus approfondis ont été publiés, comme  cet article du 9 août (accès payant) où la correspondante du Monde à Nouméa, Claudine Wéry, resituait le drame dans une généalogie complexe qui entrecroise des rivalités de chefferies (le chef coutumier de l’île, Nidoish Naisseline, du district de Guahma, est aussi président du conseil d’administration d’Aircal), des luttes politiques entre différentes tendances indépendantistes kanakes, des conflits fonciers (un projet de redécoupage cadastral des terres coutumières) et enfin, des lignes de fracture religieuses, héritées de la compétition que se sont livrées missionnaires catholiques et protestants à Maré au 19ème siècle.

cet article du 9 août (accès payant) où la correspondante du Monde à Nouméa, Claudine Wéry, resituait le drame dans une généalogie complexe qui entrecroise des rivalités de chefferies (le chef coutumier de l’île, Nidoish Naisseline, du district de Guahma, est aussi président du conseil d’administration d’Aircal), des luttes politiques entre différentes tendances indépendantistes kanakes, des conflits fonciers (un projet de redécoupage cadastral des terres coutumières) et enfin, des lignes de fracture religieuses, héritées de la compétition que se sont livrées missionnaires catholiques et protestants à Maré au 19ème siècle.

Les premiers missionnaires des îles Loyauté ont été des Polynésiens protestants originaires de Samoa et  des îles Cook, envoyés par la London Missionary Society. Ils sont arrivés à Maré en 1841 et ont été accueillis par le chef Naisseline (ancêtre de l’actuel chef de l’île) qui s’est converti au protestantisme. Des missionnaires britanniques les ont rejoints en 1854. Trois ans plus tard, l’implantation de la mission catholique dans les îles Loyauté, soutenue par la France (qui avait annexé la Nouvelle-Calédonie en 1853) crée de vives tensions sur l’île : les distinctions religieuses recoupent des rivalités internes, entre chefferies kanakes, et suscitent des conflits fonciers. Quand deux missionnaires maristes cherchent à s’implanter en s’alliant avec un chef opposé au protestantisme, devenu majoritaire sur l’île, ils sont rapidement accusés d’avoir empiéter sur le territoire du chef protestant Naisseline, et doivent quitter l’île en 1870. A leur retour en 1875, les tensions ressurgissent, au point que le gouverneur décide de tracer des lignes de démarcation. Les troubles se poursuivent tout au long des années 1870 et 1880.

des îles Cook, envoyés par la London Missionary Society. Ils sont arrivés à Maré en 1841 et ont été accueillis par le chef Naisseline (ancêtre de l’actuel chef de l’île) qui s’est converti au protestantisme. Des missionnaires britanniques les ont rejoints en 1854. Trois ans plus tard, l’implantation de la mission catholique dans les îles Loyauté, soutenue par la France (qui avait annexé la Nouvelle-Calédonie en 1853) crée de vives tensions sur l’île : les distinctions religieuses recoupent des rivalités internes, entre chefferies kanakes, et suscitent des conflits fonciers. Quand deux missionnaires maristes cherchent à s’implanter en s’alliant avec un chef opposé au protestantisme, devenu majoritaire sur l’île, ils sont rapidement accusés d’avoir empiéter sur le territoire du chef protestant Naisseline, et doivent quitter l’île en 1870. A leur retour en 1875, les tensions ressurgissent, au point que le gouverneur décide de tracer des lignes de démarcation. Les troubles se poursuivent tout au long des années 1870 et 1880.

En août 2011, c’est pourtant aux autorités religieuses – l’église catholique et l’église protestante historique (EENCIL, église évangélique en Nouvelle-Calédonie et aux îles Loyauté) – que le gouvernement local a confié une mission de médiation entre les communautés en conflit. On retrouve ici une ambivalence  observable dans la plupart des sociétés océaniennes: d’un côté, les appartenances religieuses produisent ou renforcent des divisions, notamment au sein des communautés insulaires, des villages. De l’autre, le christianisme est devenu dans beaucoup d’îles du Pacifique une référence commune, inscrite dans les Constitutions des Etats océaniens comme un élément fondateur de l’identité nationale. Une référence qui peut donc permettre – en dépassant les distinctions confessionnelles – d’apaiser des conflits et de surmonter de graves divisions.

observable dans la plupart des sociétés océaniennes: d’un côté, les appartenances religieuses produisent ou renforcent des divisions, notamment au sein des communautés insulaires, des villages. De l’autre, le christianisme est devenu dans beaucoup d’îles du Pacifique une référence commune, inscrite dans les Constitutions des Etats océaniens comme un élément fondateur de l’identité nationale. Une référence qui peut donc permettre – en dépassant les distinctions confessionnelles – d’apaiser des conflits et de surmonter de graves divisions.

Dans un chapitre que j’ai publié cette année («Religion, Pluralism and Conflicts in the Pacific Islands») dans le Blackwell Companion to Religion and Violence dirigé par Andrew R. Murphy, j’évoquais ces trois aspects des relations entre religions et conflits en Océanie.

Dans un chapitre que j’ai publié cette année («Religion, Pluralism and Conflicts in the Pacific Islands») dans le Blackwell Companion to Religion and Violence dirigé par Andrew R. Murphy, j’évoquais ces trois aspects des relations entre religions et conflits en Océanie.

Pax Christiana. Le premier, ce sont les limites du récit enchanté repris à la fois par certaines églises, des missionnaires et parfois par des Océaniens eux-mêmes: une version trop univoque de l’histoire, en noir et blanc, qui voudrait que la christianisation ait instauré dans toutes ces îles une paix  inédite, rompant avec la barbarie des affrontements antérieurs. Les missions chrétiennes ont effectivement éradiqué les violences rituelles et imposé par des jeux d’alliances politiques une «Pax Christiana» en unifiant les communautés insulaires, le plus souvent sous l’autorité d’un roi converti. Mais elles ont aussi contribué dans beaucoup d’endroits, au moins dans un premier temps, à raviver des rivalités et des tensions entre communautés, désormais divisées aussi par les frontières confessionnelles.

inédite, rompant avec la barbarie des affrontements antérieurs. Les missions chrétiennes ont effectivement éradiqué les violences rituelles et imposé par des jeux d’alliances politiques une «Pax Christiana» en unifiant les communautés insulaires, le plus souvent sous l’autorité d’un roi converti. Mais elles ont aussi contribué dans beaucoup d’endroits, au moins dans un premier temps, à raviver des rivalités et des tensions entre communautés, désormais divisées aussi par les frontières confessionnelles.

Tensions locales. Avec le temps, la coexistence des deux églises historiquement dominantes – catholique et protestante – s’est apaisée et les mariages interconfessionnels sont devenus plus nombreux. Un sondage Louis Harris réalisé en 2000 à Tahiti montrait par exemple que 26% des protestants étaient mariés à un(e) catholique. Mais au cours des années 1980-90, la progression rapide des églises

Médiation et unité nationale. Et pourtant – et c’est le troisième aspect de ces relations entre églises et conflits – au niveau national, les «valeurs chrétiennes» comprises comme un patrimoine culturel commun et non-confessionnel, jouent dans beaucoup de pays de la région un rôle essentiel d’unification et de résolution des conflits locaux.  Le cas le plus exemplaire est sans doute celui des îles Salomon, où la Solomon Islands Christian Association, qui regroupe un ensemble d’églises représentant 90% de la population de cet Etat mélanésien, est intervenue au tournant des années 2000 pour apaiser une grave crise politique et mettre fin aux affrontements entre les milices de Malaita et celles des habitants de Guadalcanal qui cherchaient à expulser ces communautés migrantes installées notamment près de la capitale Honiara. Les responsables d'églises chrétiennes réunis en équipe interdénominationnelle (dirigée par un pasteur

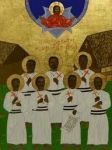

Le cas le plus exemplaire est sans doute celui des îles Salomon, où la Solomon Islands Christian Association, qui regroupe un ensemble d’églises représentant 90% de la population de cet Etat mélanésien, est intervenue au tournant des années 2000 pour apaiser une grave crise politique et mettre fin aux affrontements entre les milices de Malaita et celles des habitants de Guadalcanal qui cherchaient à expulser ces communautés migrantes installées notamment près de la capitale Honiara. Les responsables d'églises chrétiennes réunis en équipe interdénominationnelle (dirigée par un pasteur  adventiste) sont alors apparues comme les seuls acteurs capables de dépasser les clivages insulaires pour renouer le dialogue entre les belligérants et aboutir à un accord de paix en octobre 2000. Les Melanesian Brothers, un ordre religieux anglican, ont en outre gagné au cours de cette crise une aura considérable, en s’interposant constamment entre les milices et en libérant de nombreux otages. Une aura qui a pris en 2003 la dimension du martyr, quand sept frères ont été assassinés par un adversaire irréductible des accords de paix.

adventiste) sont alors apparues comme les seuls acteurs capables de dépasser les clivages insulaires pour renouer le dialogue entre les belligérants et aboutir à un accord de paix en octobre 2000. Les Melanesian Brothers, un ordre religieux anglican, ont en outre gagné au cours de cette crise une aura considérable, en s’interposant constamment entre les milices et en libérant de nombreux otages. Une aura qui a pris en 2003 la dimension du martyr, quand sept frères ont été assassinés par un adversaire irréductible des accords de paix.

Illustrations: Un avion d'Aircal; carte et Eglise La Roche, île de Maré (Destination îles Loyauté); Church family (nzchurch.net); couverture de Religion and Violence; Erromango, Vanuatu ("Pacific Island Tribe Apologises for Eating British Missionaries"); église apostolique à Rarotonga, îles Cook (Y. Fer); drapeau national des îles Salomon; icône des sept frères martyrs à la Canterbury Cathedral.

J'ai eu la chance, ces derniers mois, de participer aux jurys de soutenance de deux thèses qui, sur des terrains très différents, analysent deux évolutions importantes du christianisme contemporain: l'essor d'un "christianisme du Sud" et l'expansion des mouvements pentecôtistes/charismatiques.

J'ai eu la chance, ces derniers mois, de participer aux jurys de soutenance de deux thèses qui, sur des terrains très différents, analysent deux évolutions importantes du christianisme contemporain: l'essor d'un "christianisme du Sud" et l'expansion des mouvements pentecôtistes/charismatiques. histoire et en théologie) sur les théologies contextuelles dans le Pacifique Sud, qui a reçu la mention "très honorable avec félicitations". L'apparition de ces théologies, encouragées après la Seconde guerre mondiale par des organisations comme le COE (Conseil oecuménique des églises), s'inscrit dans le contexte de la décolonisation. Elle vise à dissocier le christianisme et la culture occidentale dont étaient porteurs les missionnaires occidentaux envoyés dans les pays du Sud, en ancrant plus profondément la compréhension du message chrétien dans les cultures locales. En Océanie, c'est à partir des années 1960-70, autour du

histoire et en théologie) sur les théologies contextuelles dans le Pacifique Sud, qui a reçu la mention "très honorable avec félicitations". L'apparition de ces théologies, encouragées après la Seconde guerre mondiale par des organisations comme le COE (Conseil oecuménique des églises), s'inscrit dans le contexte de la décolonisation. Elle vise à dissocier le christianisme et la culture occidentale dont étaient porteurs les missionnaires occidentaux envoyés dans les pays du Sud, en ancrant plus profondément la compréhension du message chrétien dans les cultures locales. En Océanie, c'est à partir des années 1960-70, autour du

politiques. Mais ces "nouvelles traditions" ont souvent suscité de fortes réticences dans les églises locales, habituées à considérer l'héritage missionnaire - et la tradition chrétienne née de sa rencontre avec les cultures locales depuis le 19ème siècle - comme une part essentielle de leur identité. C'est cette histoire que raconte le film documentaire "Pain ou coco" que j'ai réalisé récemment avec Gwendoline Malogne-Fer (et dont je vous ai déjà parlé

politiques. Mais ces "nouvelles traditions" ont souvent suscité de fortes réticences dans les églises locales, habituées à considérer l'héritage missionnaire - et la tradition chrétienne née de sa rencontre avec les cultures locales depuis le 19ème siècle - comme une part essentielle de leur identité. C'est cette histoire que raconte le film documentaire "Pain ou coco" que j'ai réalisé récemment avec Gwendoline Malogne-Fer (et dont je vous ai déjà parlé  production abondante, on retiendra notamment la montée en puissance des théologies féminines ou féministes, qui revendiquent un examen critique des rapports de genre à la lumière de nouvelles interprétations bibliques et d'un réexamen critique de "traditions culturelles" qu'elles jugent souvent trop imprégnées des valeurs inculquées par les missionnaires occidentaux (un sujet auquel s'est également intéressée G. Malogne-Fer: voir cette

production abondante, on retiendra notamment la montée en puissance des théologies féminines ou féministes, qui revendiquent un examen critique des rapports de genre à la lumière de nouvelles interprétations bibliques et d'un réexamen critique de "traditions culturelles" qu'elles jugent souvent trop imprégnées des valeurs inculquées par les missionnaires occidentaux (un sujet auquel s'est également intéressée G. Malogne-Fer: voir cette  L'éco-théologie du Samoan Tofaeono Ama’amalele retient elle aussi l'attention, par la manière dont elle associe des préoccupations environnementales globales, les conceptions culturelles samoanes et des interprétations bibliques inspirées par toute une série d'auteurs contemporains. On peut trouver la thèse de doctorat de A. Tofaeono ("Eco-Theology: AIGA - The Household of Life. A Perspective from Living Myths and Traditions of Samoa", soutenue en 2000 à l'université allemande Augustana) sur Internet, en cliquant

L'éco-théologie du Samoan Tofaeono Ama’amalele retient elle aussi l'attention, par la manière dont elle associe des préoccupations environnementales globales, les conceptions culturelles samoanes et des interprétations bibliques inspirées par toute une série d'auteurs contemporains. On peut trouver la thèse de doctorat de A. Tofaeono ("Eco-Theology: AIGA - The Household of Life. A Perspective from Living Myths and Traditions of Samoa", soutenue en 2000 à l'université allemande Augustana) sur Internet, en cliquant  à l'université de la Réunion, et a reçu, elle aussi, la mention "très honorable avec félicitations", pour un travail remarquable sur les christianismes charismatiques sur cette île française de l'Océan indien, en terrains protestant et catholique. Mes collègues Sébastien Fath (qui faisait comme moi partie du jury) et Bernard Boutter (auteur en 1999 d'une thèse pionnière sur les assemblées de Dieu réunionnaises) en ont déjà parlé sur leurs blogs,

à l'université de la Réunion, et a reçu, elle aussi, la mention "très honorable avec félicitations", pour un travail remarquable sur les christianismes charismatiques sur cette île française de l'Océan indien, en terrains protestant et catholique. Mes collègues Sébastien Fath (qui faisait comme moi partie du jury) et Bernard Boutter (auteur en 1999 d'une thèse pionnière sur les assemblées de Dieu réunionnaises) en ont déjà parlé sur leurs blogs,  une multitude de groupes que V. Aubourg a explorés avec minutie pour en établir à la fois la généalogie et la cartographie. Il apparaît ainsi que beaucoup des nouvelles églises charismatiques indépendantes se concentrent dans le Sud de l'île, où l'on observe ce que V. Aubourg appelle un "terroir charismatique", qui renvoie à un ensemble de dispositions particulières héritées notamment de l'histoire des structures agricoles dans cette partie de l'île, marquée par une mentalité plus entrepreuneriale et indépendante qu'au Nord.

une multitude de groupes que V. Aubourg a explorés avec minutie pour en établir à la fois la généalogie et la cartographie. Il apparaît ainsi que beaucoup des nouvelles églises charismatiques indépendantes se concentrent dans le Sud de l'île, où l'on observe ce que V. Aubourg appelle un "terroir charismatique", qui renvoie à un ensemble de dispositions particulières héritées notamment de l'histoire des structures agricoles dans cette partie de l'île, marquée par une mentalité plus entrepreuneriale et indépendante qu'au Nord. connectés à des réseaux charismatiques oecuméniques comme "

connectés à des réseaux charismatiques oecuméniques comme " Fin novembre, j'évoquais

Fin novembre, j'évoquais  dirigé par Lord Tu'ivakano (ci-contre), ne lui accordait qu'un poste de ministre de la santé. Le parti démocratique ne comptait que deux ministres sur onze.

dirigé par Lord Tu'ivakano (ci-contre), ne lui accordait qu'un poste de ministre de la santé. Le parti démocratique ne comptait que deux ministres sur onze.