Le numéro 157 des Archives de sciences sociales des religions, que j'ai coordonné, vient de paraître. Intitulé "Christianismes en Océanie - Changing Christianity in Oceania", il rassemble 8 contributions et marque l'aboutissement d'un travail collectif entamé en 2008 à l'occasion de journées d'études dont j'avais alors parlé ici.

Le numéro 157 des Archives de sciences sociales des religions, que j'ai coordonné, vient de paraître. Intitulé "Christianismes en Océanie - Changing Christianity in Oceania", il rassemble 8 contributions et marque l'aboutissement d'un travail collectif entamé en 2008 à l'occasion de journées d'études dont j'avais alors parlé ici.

The issue #157 of the Archives de sciences sociales des religions has just been released. This publication that I've coordinated includes 8 contributions and is the main outcome of a collective work which began in 2008 with a two-day workshop held in Paris (see here).

Vous trouverez ci-dessous le texte de présentation de ce numéro, ainsi que le sommaire. Pour lire le résumé de chaque article, il suffit de cliquer après les titres.

You will find below a short presentation of this issue and the table of contents. To read the abstract of each article, just click after the title.

Bonne lecture.

Présentation. Au cours des trente dernières années, le christianisme a changé en Océanie, dans un contexte de profond changement social marqué notamment par l’urbanisation et l’intensification des migrations et sous l’effet d’une confrontation croissante entre des églises héritières des missions du 19ème siècle et les formes concurrentes du christianisme mondial – en particulier les plus récentes,  évangéliques et charismatiques.

évangéliques et charismatiques.

L’anthropologie du christianisme a changé, elle aussi. Les auteurs de ce numéro cherchent à prendre la mesure de cette double évolution, en associant l’exploration des christianismes d’Océanie et une réflexion collective sur les méthodes et les approches théoriques par lesquels nous en rendons compte. Ils mettent ainsi en lumière l’intérêt que représentent ces terrains océaniens dans la perspective d’une anthropologie du christianisme et pour une compréhension approfondie des rapports entre christianisme et cultures.

Des montagnes de Papouasie Nouvelle-Guinée jusqu’aux communautés polynésiennes des banlieues urbaines de Nouvelle-Zélande, en passant par la Polynésie française ou Fidji, l’analyse des transformations contemporaines du christianisme océanien invite à dépasser une compréhension trop univoque en termes d’acculturation ou de domination culturelle occidentale, pour prêter davantage attention aux conditions de la rencontre entre une histoire chrétienne locale et les dynamiques actuelles de la globalisation religieuse.

Presentation. Christianity has changed in Oceania in the last 30 years, in a context of deep social change marked by the impact of migrations and urbanisation, and under the influence of a growing competition between the churches stemming from the 19th Century missions and the new forms of  global Christianity - especially Evangelicals and Charismatics.

global Christianity - especially Evangelicals and Charismatics.

Anthropology of Christianity has changed too. The authors of this issue aim to measure the effects of this double evolution, by articulating an exploration of Pacific Christianities with a collective reflection on the methods and theoretical tools we use to analyse them. Thus they point out the interest of Pacific fields of research in the perspective of an anthropology of Christianity and for a deeper understanding of the relationships between Christianity and local cultures.

From the mountains of Papua New Guinea to the Pacific Peoples communities of New Zealand suburbs, in French Polynesia or in Fiji, the observation of Pacific Christianities invites us to move beyond a too simplistic description in terms of acculturation or Western cultural domination, and to give more attention to the circumstances of the encounter between Pacific Christian local histories and the contemporary dynamics of religious globalisation.

![]() Sommaire / Table of Contents

Sommaire / Table of Contents

Yannick Fer — Introduction

Simon Coleman — Christianities in Oceania: “Historical Genealogies and Anthropological Insularities” (résumé - abstract)

Manfred Ernst — Changing Christianity in Oceania: a Regional Overview (résumé - abstract)

Yannick Fer — Le protestantisme polynésien, de l’Église locale aux réseaux évangéliques (résumé - abstract)

John Barker — Secondary Conversion and the Anthropology of Christianity in Melanesia (résumé - abstract)

Jacqueline Ryle — Burying the Past-Healing the Land: Ritualising Reconciliation in Fiji (résumé - abstract)

Joel Robbins — Spirit Women, Church Women, and Passenger Women: Christianity, Gender, and Cultural Change in Melanesia (résumé - abstract)

Gwendoline Malogne-Fer — Les protestantismes polynésiens à l’épreuve du genre. L’exemple de l’Église presbytérienne de Nouvelle-Zélande (résumé - abstract)

Gilles Vidal — La contextualisation de la théologie protestante comme lieu de changement du christianisme en Océanie (résumé - abstract)

Illustrations: église de la roche à Maré (P-J. Noël) ; culte samoan à la Wellington Methodist Parish (G. Malogne-Fer)

Au centre commercial de Tapoo City, à Suva (Fidji), le Père Noël a enfilé son manteau et ses gants pour accueillir les visiteurs (il est en photo dans le

Au centre commercial de Tapoo City, à Suva (Fidji), le Père Noël a enfilé son manteau et ses gants pour accueillir les visiteurs (il est en photo dans le  Noël est aussi une fête de famille, l'occasion de retrouver les membres de la famille éparpillée par les migrations internationales ou de donner quelques coups de téléphone en Australie, en Nouvelle-Zélande ou aux Etats-Unis, où se concentrent les plus importantes communautés de Pacific Peoples, migrants majoritairement originaires de Samoa, Tonga et des îles Cook. Sur le site de Tonga News,

Noël est aussi une fête de famille, l'occasion de retrouver les membres de la famille éparpillée par les migrations internationales ou de donner quelques coups de téléphone en Australie, en Nouvelle-Zélande ou aux Etats-Unis, où se concentrent les plus importantes communautés de Pacific Peoples, migrants majoritairement originaires de Samoa, Tonga et des îles Cook. Sur le site de Tonga News,  A Salt Lake City, aux Etats-Unis (

A Salt Lake City, aux Etats-Unis ( Le samedi 6 août 2011, quatre jeunes Kanaks sont morts sur l’île de Maré (Nouvelle-Calédonie) à la suite d’affrontements entre un collectif d’usagers d’Air Calédonie (Aircal) qui bloquait l’aéroport local et des habitants du district de Guahma venus les déloger. Dans un premier temps, les médias ont évoqué les tensions nées de ce blocage (maintenu depuis le 22 juillet) pour expliquer l’explosion de violence: un mouvement de protestation contre la hausse des tarifs mise en place dans le cadre du redressement de la compagnie aérienne, qui relie notamment les îles Loyauté (dont Maré fait partie) à Nouméa et représente donc un enjeu important pour les habitants de ces îles. Puis des comptes rendus plus approfondis ont été publiés, comme

Le samedi 6 août 2011, quatre jeunes Kanaks sont morts sur l’île de Maré (Nouvelle-Calédonie) à la suite d’affrontements entre un collectif d’usagers d’Air Calédonie (Aircal) qui bloquait l’aéroport local et des habitants du district de Guahma venus les déloger. Dans un premier temps, les médias ont évoqué les tensions nées de ce blocage (maintenu depuis le 22 juillet) pour expliquer l’explosion de violence: un mouvement de protestation contre la hausse des tarifs mise en place dans le cadre du redressement de la compagnie aérienne, qui relie notamment les îles Loyauté (dont Maré fait partie) à Nouméa et représente donc un enjeu important pour les habitants de ces îles. Puis des comptes rendus plus approfondis ont été publiés, comme  cet article du 9 août (

cet article du 9 août ( des îles Cook, envoyés par la London Missionary Society. Ils sont arrivés à Maré en 1841 et ont été accueillis par le chef Naisseline (ancêtre de l’actuel chef de l’île) qui s’est converti au protestantisme. Des missionnaires britanniques les ont rejoints en 1854. Trois ans plus tard, l’implantation de la mission catholique dans les îles Loyauté, soutenue par la France (qui avait annexé la Nouvelle-Calédonie en 1853) crée de vives tensions sur l’île : les distinctions religieuses recoupent des rivalités internes, entre chefferies kanakes, et suscitent des conflits fonciers. Quand deux missionnaires maristes cherchent à s’implanter en s’alliant avec un chef opposé au protestantisme, devenu majoritaire sur l’île, ils sont rapidement accusés d’avoir empiéter sur le territoire du chef protestant Naisseline, et doivent quitter l’île en 1870. A leur retour en 1875, les tensions ressurgissent, au point que le gouverneur décide de tracer des lignes de démarcation. Les troubles se poursuivent tout au long des années 1870 et 1880.

des îles Cook, envoyés par la London Missionary Society. Ils sont arrivés à Maré en 1841 et ont été accueillis par le chef Naisseline (ancêtre de l’actuel chef de l’île) qui s’est converti au protestantisme. Des missionnaires britanniques les ont rejoints en 1854. Trois ans plus tard, l’implantation de la mission catholique dans les îles Loyauté, soutenue par la France (qui avait annexé la Nouvelle-Calédonie en 1853) crée de vives tensions sur l’île : les distinctions religieuses recoupent des rivalités internes, entre chefferies kanakes, et suscitent des conflits fonciers. Quand deux missionnaires maristes cherchent à s’implanter en s’alliant avec un chef opposé au protestantisme, devenu majoritaire sur l’île, ils sont rapidement accusés d’avoir empiéter sur le territoire du chef protestant Naisseline, et doivent quitter l’île en 1870. A leur retour en 1875, les tensions ressurgissent, au point que le gouverneur décide de tracer des lignes de démarcation. Les troubles se poursuivent tout au long des années 1870 et 1880. observable dans la plupart des sociétés océaniennes: d’un côté, les appartenances religieuses produisent ou renforcent des divisions, notamment au sein des communautés insulaires, des villages. De l’autre, le christianisme est devenu dans beaucoup d’îles du Pacifique une référence commune, inscrite dans les Constitutions des Etats océaniens comme un élément fondateur de l’identité nationale. Une référence qui peut donc permettre – en dépassant les distinctions confessionnelles – d’apaiser des conflits et de surmonter de graves divisions.

observable dans la plupart des sociétés océaniennes: d’un côté, les appartenances religieuses produisent ou renforcent des divisions, notamment au sein des communautés insulaires, des villages. De l’autre, le christianisme est devenu dans beaucoup d’îles du Pacifique une référence commune, inscrite dans les Constitutions des Etats océaniens comme un élément fondateur de l’identité nationale. Une référence qui peut donc permettre – en dépassant les distinctions confessionnelles – d’apaiser des conflits et de surmonter de graves divisions. Dans un chapitre que j’ai publié cette année («Religion, Pluralism and Conflicts in the Pacific Islands») dans le

Dans un chapitre que j’ai publié cette année («Religion, Pluralism and Conflicts in the Pacific Islands») dans le  inédite, rompant avec la barbarie des affrontements antérieurs. Les missions chrétiennes ont effectivement éradiqué les violences rituelles et imposé par des jeux d’alliances politiques une «Pax Christiana» en unifiant les communautés insulaires, le plus souvent sous l’autorité d’un roi converti. Mais elles ont aussi contribué dans beaucoup d’endroits, au moins dans un premier temps, à raviver des rivalités et des tensions entre communautés, désormais divisées aussi par les frontières confessionnelles.

inédite, rompant avec la barbarie des affrontements antérieurs. Les missions chrétiennes ont effectivement éradiqué les violences rituelles et imposé par des jeux d’alliances politiques une «Pax Christiana» en unifiant les communautés insulaires, le plus souvent sous l’autorité d’un roi converti. Mais elles ont aussi contribué dans beaucoup d’endroits, au moins dans un premier temps, à raviver des rivalités et des tensions entre communautés, désormais divisées aussi par les frontières confessionnelles. évangéliques, le plus souvent pentecôtistes, ou l’implantation d’autres églises minoritaires – adventistes, mormons, témoins de Jéhovah – a suscité de vives tensions dans plusieurs îles et villages polynésiens. En 2000, par exemple, la Cour suprême de Samoa a dû rappeler le principe constitutionnel de liberté religieuse, face aux chefs traditionnels (matai) du village de Saipipi, qui avaient expulsé 32 personnes ayant organisé des études bibliques d’inspiration évangélique sur un terrain communautaire. En 2006, en dépit d’un arrêt de la Haute Cour de Tuvalu, un conseil d’anciens d’un des villages de cette île polynésienne persistait à menacer d’expulsion un groupe de fonctionnaires membres d’une église

évangéliques, le plus souvent pentecôtistes, ou l’implantation d’autres églises minoritaires – adventistes, mormons, témoins de Jéhovah – a suscité de vives tensions dans plusieurs îles et villages polynésiens. En 2000, par exemple, la Cour suprême de Samoa a dû rappeler le principe constitutionnel de liberté religieuse, face aux chefs traditionnels (matai) du village de Saipipi, qui avaient expulsé 32 personnes ayant organisé des études bibliques d’inspiration évangélique sur un terrain communautaire. En 2006, en dépit d’un arrêt de la Haute Cour de Tuvalu, un conseil d’anciens d’un des villages de cette île polynésienne persistait à menacer d’expulsion un groupe de fonctionnaires membres d’une église  Le cas le plus exemplaire est sans doute celui des îles Salomon, où la Solomon Islands Christian Association, qui regroupe un ensemble d’églises représentant 90% de la population de cet Etat mélanésien, est intervenue au tournant des années 2000 pour apaiser une grave crise politique et mettre fin aux affrontements entre les milices de Malaita et celles des habitants de Guadalcanal qui cherchaient à expulser ces communautés migrantes installées notamment près de la capitale Honiara. Les responsables d'églises chrétiennes réunis en équipe interdénominationnelle (dirigée par un pasteur

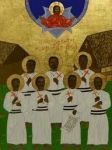

Le cas le plus exemplaire est sans doute celui des îles Salomon, où la Solomon Islands Christian Association, qui regroupe un ensemble d’églises représentant 90% de la population de cet Etat mélanésien, est intervenue au tournant des années 2000 pour apaiser une grave crise politique et mettre fin aux affrontements entre les milices de Malaita et celles des habitants de Guadalcanal qui cherchaient à expulser ces communautés migrantes installées notamment près de la capitale Honiara. Les responsables d'églises chrétiennes réunis en équipe interdénominationnelle (dirigée par un pasteur  adventiste) sont alors apparues comme les seuls acteurs capables de dépasser les clivages insulaires pour renouer le dialogue entre les belligérants et aboutir à un accord de paix en octobre 2000. Les Melanesian Brothers, un ordre religieux anglican, ont en outre gagné au cours de cette crise une aura considérable, en s’interposant constamment entre les milices et en libérant de nombreux otages. Une aura qui a pris en 2003 la dimension du martyr, quand sept frères ont été assassinés par un adversaire irréductible des accords de paix.

adventiste) sont alors apparues comme les seuls acteurs capables de dépasser les clivages insulaires pour renouer le dialogue entre les belligérants et aboutir à un accord de paix en octobre 2000. Les Melanesian Brothers, un ordre religieux anglican, ont en outre gagné au cours de cette crise une aura considérable, en s’interposant constamment entre les milices et en libérant de nombreux otages. Une aura qui a pris en 2003 la dimension du martyr, quand sept frères ont été assassinés par un adversaire irréductible des accords de paix.